赵书红,我校1985级畜牧学专业校友,中共党员,博士,教授,博士生导师,澳大利亚默多克大学客座教授,国家生猪体系全基因组选择岗位科学家,美国康乃尔大学唐氏基金学者;兼任国家家畜工程技术研究中心主任、农业动物遗传育种与繁殖教育部重点实验室主任、农业部种猪质量监督检验测试中心(武汉)常务副主任;担任亚洲动植物基因组大会组委、中国畜牧兽医学会动物遗传育种学分会常务理事和副理事长、国际动物遗传学会猪基因组委员会常务委员等,现任华中农业大学动物科技学院-动物医学院院长。

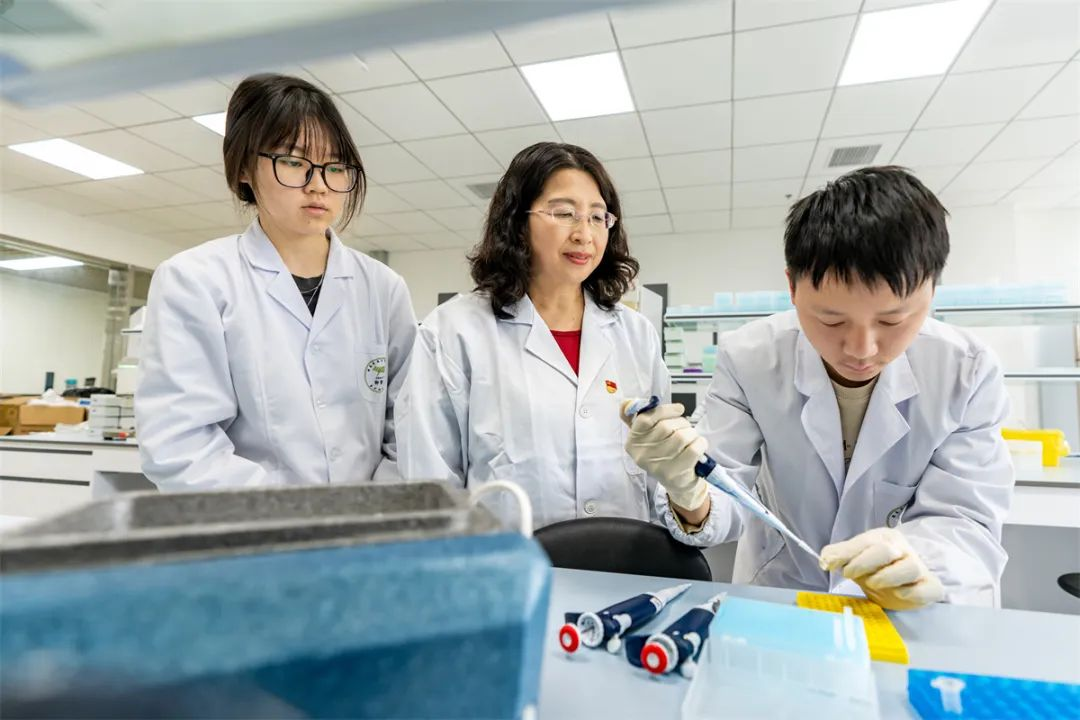

被称为行走在猪基因组上的“科研玫瑰”赵书红,心怀“国之大者”,像一位拓荒者,不停探索基因奥秘、破译基因密码。她带领团队勇闯科技创新“无人区”,打破国外技术垄断,为中国生猪种业装上“中国芯”,只为守护生猪种业安全,端稳人民的“肉盘子”,为国人强体。

强种,助力“猪肉自由”

从事猪遗传育种研究近30年,赵书红教授默默耕耘着。“一个人一辈子专注地做一件事,在一个方向上进行系统深入的研究,这样才可能有比较有价值的发现。”正是在这样的延续性支持下,赵书红坚持结合新的技术发现和解决新的科学和行业需求问题,不断取得了新的成果。

1992年,赵书红到华中农业大学工作后投入到生猪育种的研究中,1998年,被破格晋升为副教授,作为负责人之一组建了华中农业大学首个动物分子生物学与育种实验室,并利用简陋的实验条件在国际上第一次建立了猪的单精子分型遗传作图技术。本世纪初,赵书红与团队作为中方高校唯一代表参加了国际猪基因组计划。

只要方向对,就不言弃

“我们要结合国家产业发展的痛点和难点,以造福广大人民为己任,克服畏难情绪,甘于坐‘冷板凳’,坚持不懈地去努力,这就是科学家精神。”赵书红说。

她带领团队绘制了目前涵盖品种信息和组织类型最广的猪基因组启动子、增强子、开放染色质区域及三维基因组精细图谱,揭示了影响猪表型变异的潜在调控机理,为提升猪基因组育种效率奠定了基础。破译了猪基因‘密码’之后,2018年,赵书红团队研发的液相基因芯片技术,取得突破性进展,捕获准确率大幅度提高。“创新基因技术,振兴中国生猪种业”是赵书红团队的使命。近年来,她带领团队精益求精,对芯片不断优化,并研发大数据计算新技术,终于成功打造出了高水平全流程国产化的液相基因芯片技术和基因组育种平台。

赵书红教授团队开发的基因组育种技术不仅完全实现自主化、国产化,育种效率也更高。2022年,赵书红带领团队以《猪功能位点液相基因芯片研发与选种选配应用》斩获了湖北省科学技术奖技术发明奖一等奖。

将成果“播种”在荆楚大地

1998年,赵书红加入了中国共产党。赵书红说:“作为农业科学家,我们要‘顶天立地’。‘顶天’是不断提升科研创新能力;‘立地’是要推进科技成果转化应用,更好地服务乡村振兴等国家重大战略和地方经济社会发展。”

湖北省恩施州咸丰县地处武陵山区,曾是国家级深度贫困县。黑猪养殖是当地的重点产业,但由于缺乏技术指导,当地养殖户的纯种养殖占很大比例,黑猪杂交生产操作不规范,导致产仔数低下,商品猪毛色混杂、卖价低。

得知情况后,赵书红利用自己所参与的科研项目支持,为恩施黑猪选育及开发利用提供了理论依据,提升了养殖效益,并指导建立了恩施黑猪年出栏40万头杂优猪繁育体系,示范带动全县大批建档立卡贫困户脱贫。

身为政府咨询专家,赵书红还积极为湖北畜牧业高质量发展建言献策。2021年,赵书红参与撰写了致力于湖北“十四五”期间生猪产业发展的《湖北省生猪产业链发展问题与建议》被采用。同年,她被湖北省委授予“全省优秀共产党员”称号。

执着“三尺讲台”30载

科学家、教师,是赵书红身上最闪亮的两个身份。问及她最珍视哪个身份?赵书红坦言:教师。

如今已是院长的赵书红,不管再忙,都一直坚持为本科生授课。她先后主编、参编教材数部,主持和参与多项省部级、校级教研项目。多年来,她培养毕业(出站)博士后、博士、硕士近百名。

赵书红还甘为人梯、提携后辈,支持年轻教师勇于进取。从赵书红团队走出的青年才俊,多人入选国家及省部级青年人才计划。她这只“头雁”也带着团队越飞越高,先后入选湖北省自然科学基金创新团队、教育部创新团队、科技部领军人才创新团队、国家自然科学基金创新研究群体等。

“实现科技自立自强,要靠年轻人。”赵书红说,“作为教师,我牢记‘为党育人、为国育才’的使命,把前辈们传授给我们的科技理念和知识传承下去,让我们的科技事业后继有人。”

2023年3月16日湖北省科技创新大会在武汉开幕式上,赵书红作为首位走上红毯的女性科学家,备受关注。“科研工作者要有追求卓越、敢于创新的精神,要专注、勤奋,为实现我国科技自立自强做出应有的贡献。我们进行猪遗传育种研究,就是要为我国生猪种业提供有价值的理论和真正能够落地的具有原创性的先进技术,推动种业科技水平和种猪质量提升。”赵书红认为,为社会创造价值是科学家的核心价值。